科技日報記者 馬愛平

記者14日從農業農村部環境保護科研監測所獲悉,該所產地環境監測與預警創新團隊在土壤污染機制研究領域取得重要進展,首次破解了胡敏酸吸附構象調控石油烴污染土壤膠體遷移的關鍵機制,為精準評估石油污染擴散風險提供了理論基礎。該研究成果日前發表于《環境科學與技術》。

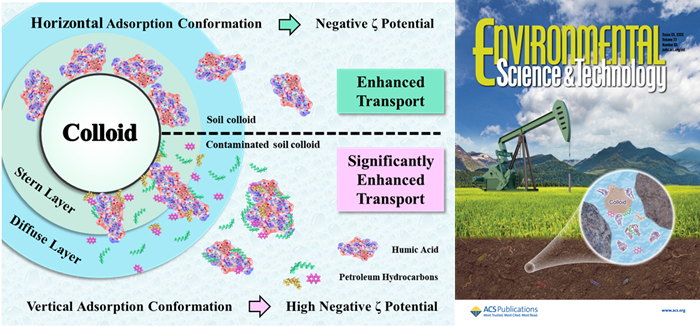

土壤膠體作為污染物遷移的“運輸載體”,其表面吸附作用可攜帶石油烴等有害物質進行長距離擴散。胡敏酸吸附構象,是指胡敏酸分子在土壤膠體表面吸附時的空間排列方式和取向。雖然胡敏酸能通過增強膠體表面負電性促進遷移,但其吸附構象與污染物協同遷移的定量關系尚不明確,這嚴重制約了污染預測模型的精度。針對這一研究瓶頸,該團隊創新性地構建了“吸附構象—表面電位—遷移能力”關聯模型,系統揭示了分子尺度的調控機制。

論文第一作者、農業農村部環境保護科研監測所副研究員馬杰告訴科技日報記者,研究發現,在未受石油烴污染的土壤膠體中,胡敏酸分子呈現水平吸附構象,均勻分布在膠體表面。但當石油烴分子占據膠體表面吸附位點時,胡敏酸被迫調整為垂直吸附構象。石油烴分子點位占據效應雖減少了胡敏酸的吸附量,卻顯著延長了胡敏酸負電位的作用距離,使膠體遷移能力有所提高。

值得注意的是,石油烴與胡敏酸在膠體表面形成了獨特的“三區分布”結構:直接接觸區實現強吸附,弱相互作用區維持結構穩定,動力學作用區驅動遷移運動,這種協同作用機制顯著增強了污染物的擴散能力。

“該研究不僅從環境結構化學角度闡明了石油烴污染的遷移機制,更為污染風險評估和預警技術開發提供了關鍵參數。通過建立吸附構象與遷移能力的定量關系,未來可構建更精準的污染擴散模型,為土壤環境保護和污染應急響應提供科學依據。”馬杰說。

(農業農村部環境保護科研監測所供圖)